科研动态

研究背景:

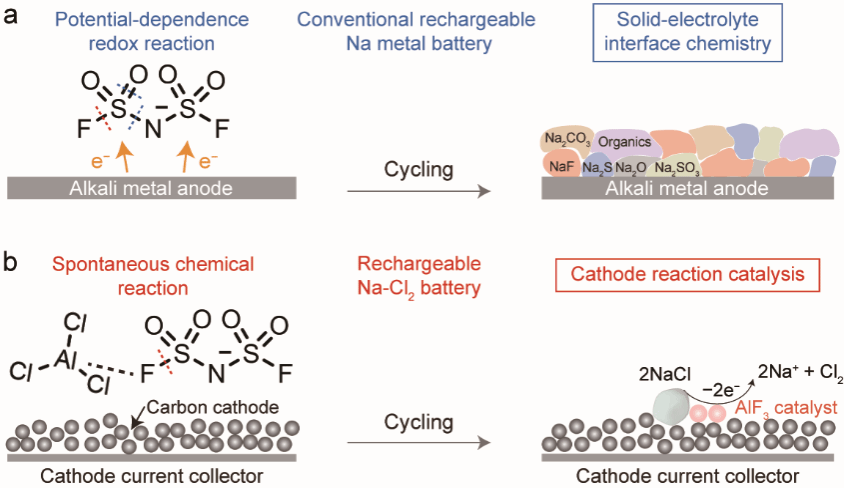

可充电钠-氯气(Na-Cl2)电池因其高能量密度和低成本等优势而成为高性能储能技术的有力候选者。该电池通常采用由氯化铝(AlCl3)和亚硫酰氯(SOCl2)构成的氯铝酸盐电解液,为了提升电池的循环稳定性,常在电解液中引入双氟磺酰亚胺钠(NaFSI)等含氟添加剂,通常认为这种添加剂会在金属表面分解形成氟化钠,构成固态电解质界面层(SEI),从而抑制钠金属和电解液的副反应,延长电池循环寿命。然而,这一作用机制尚未得到充分验证,含氟电解液添加剂在Na-Cl2电池中的真实作用亟需厘清,以有效指导可充电Na-Cl2电池的材料设计和性能提升。

鉴于此,上海交通大学变革性分子前沿科学中心副教授、张江高等研究院入驻科学家、化学化工学院孙浩课题组开展了系统研究,发现含氟电解液添加剂在电池负极侧的作用有限,而是在正极侧通过化学反应原位生成氟化铝(AlF3)催化剂,进而显著提升了NaCl/Cl2的氧化还原反应动力学。基于该机理,提出了正极直接负载高性能催化剂策略,显著提升了电池的倍率和循环性能。

图1. FSI⁻阴离子在传统钠金属电池与Na-Cl2电池中的作用机制示意图。

相关研究成果以“Unveiling cathode catalysis of fluorinated electrolyte additives for high-performance Na-Cl2 batteries”为题发表在Natl. Sci. Rev.(国家科学评论)上。第一作者为变革性分子前沿科学中心博士生徐秋晨和唐姗姗。通讯作者为孙浩副教授和赵孝菊博士。本工作得到了国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费专项资金、上海交通大学变革性分子前沿科学中心、张江高等研究院的大力支持。

研究内容:

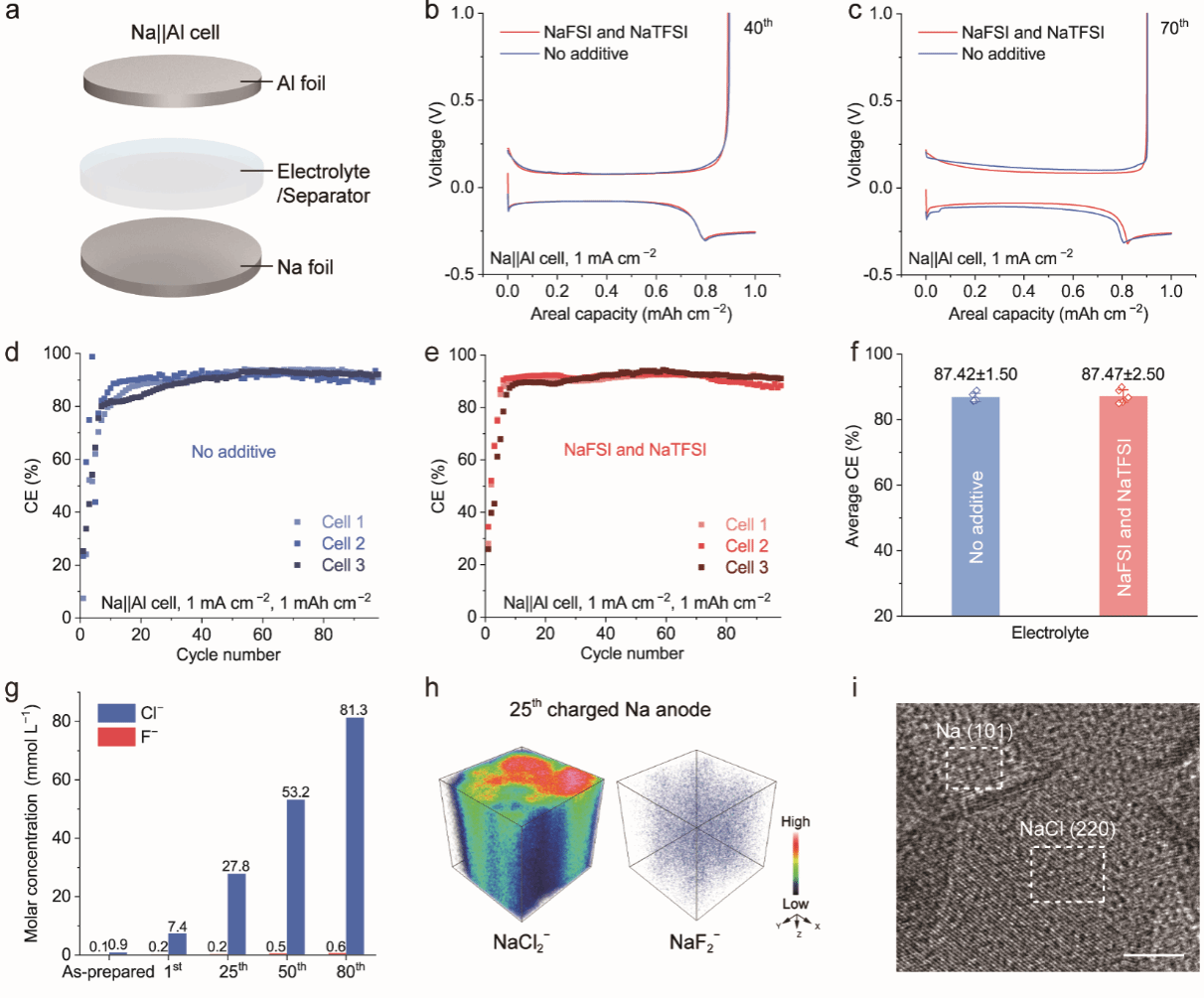

图2. 含氟电解液添加剂调控的负极电化学性能与界面化学。

通过电解液成分分析,研究团队发现电解液中的FSI⁻阴离子与AlCl3发生自发化学反应,导致S–F键断裂并生成AlCl3F−离子。Na||Al半电池测试结果进一步显示,引入含氟添加剂并未显著提升钠金属的沉积/剥离效率。通过飞行时间二次离子质谱与低温透射电镜等表征方法对负极界面组分的深入分析显示,SEI主要组分为氯化钠,而氟化钠信号几乎无法检出。上述结果表明含氟添加剂对负极侧的作用并非影响电池性能的主要因素。

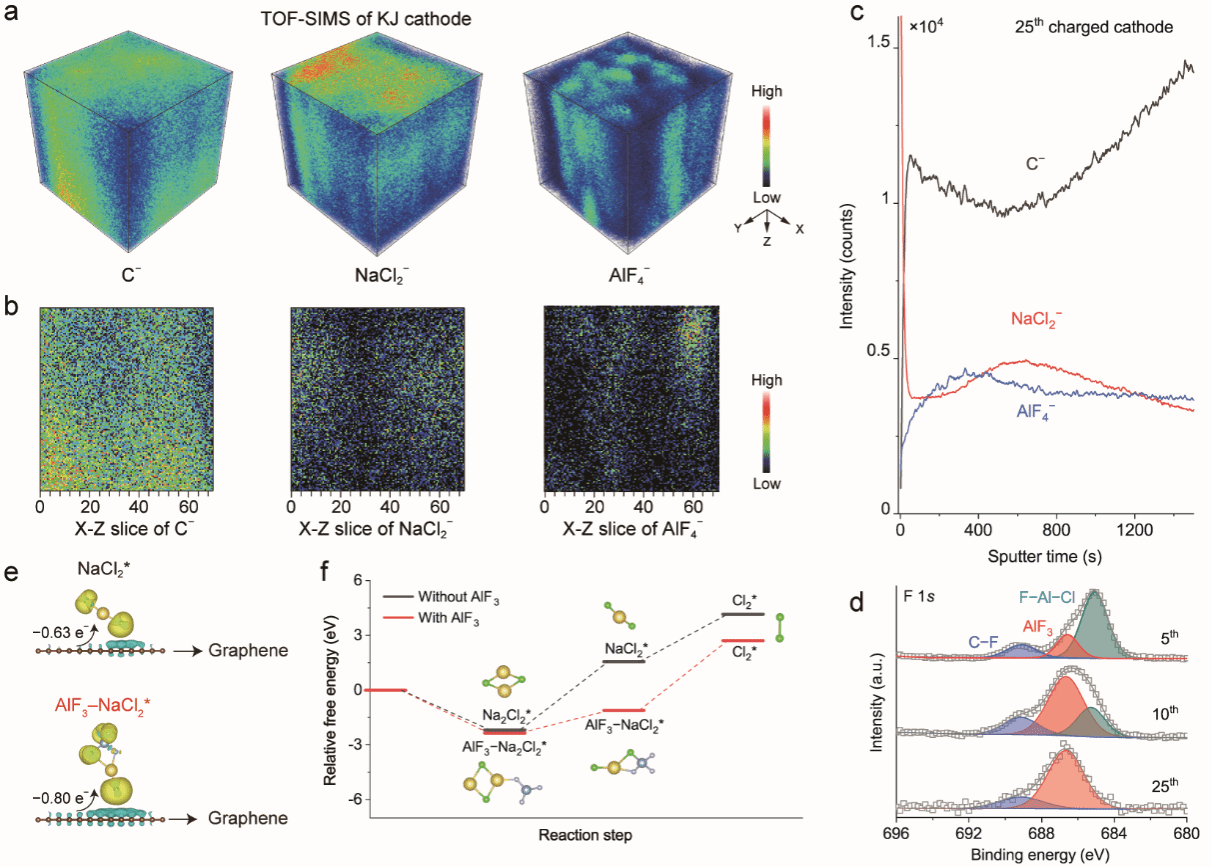

图3. AlF3在正极上的分布与催化机制。

对循环后正极的表征结果表明,AlCl3F−在循环过程中会逐渐演化,最终转化为AlF3,并呈现出与NaCl交错分布的特点,这表明AlF3对NaCl的氧化反应具有催化作用。机理研究证实,AlF3作为一种强路易斯酸,能够有效促进电子从NaCl向碳基底的转移,从而显著降低NaCl氧化生成Cl2的反应能垒,极大提升正极反应动力学。

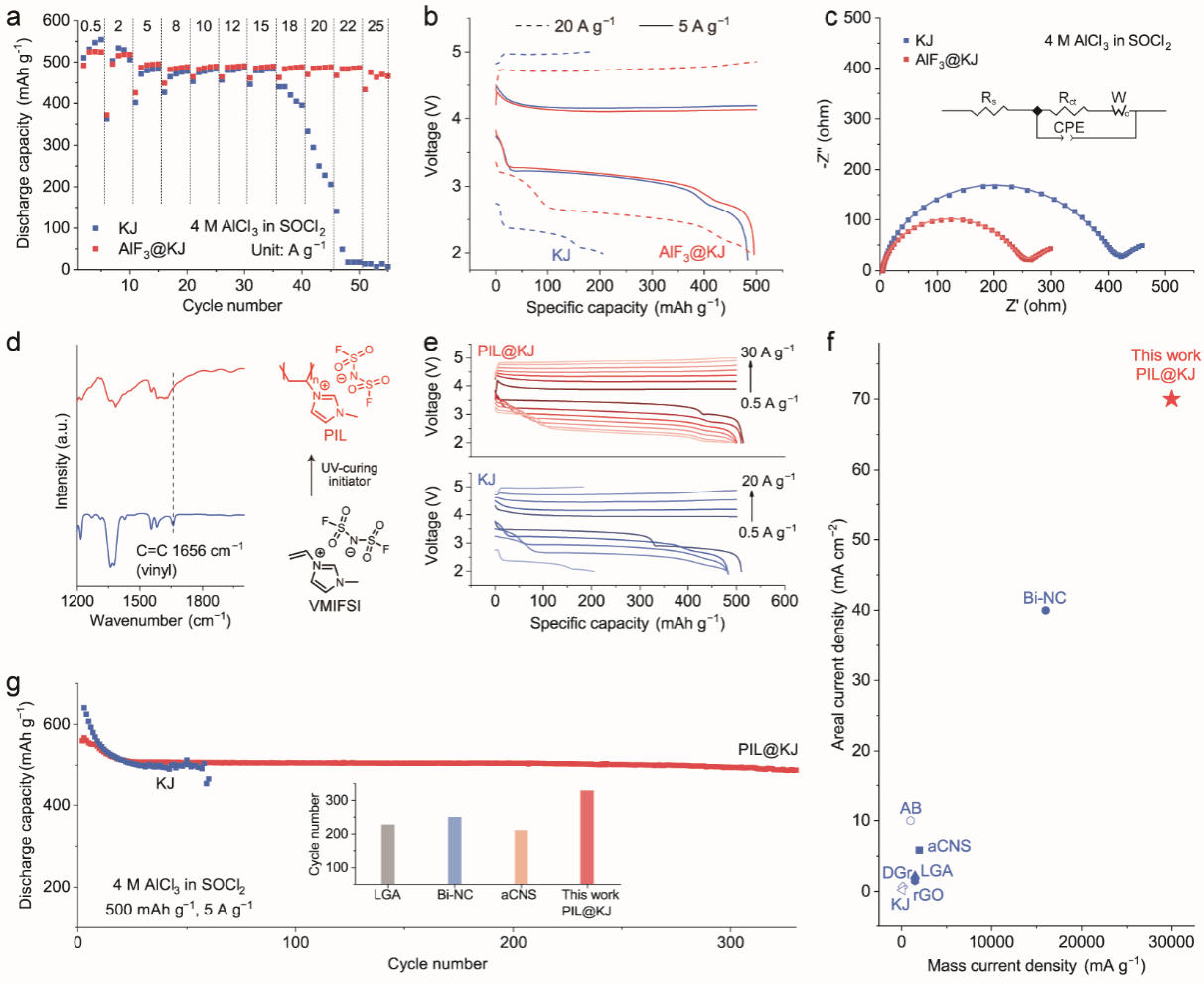

基于上述机理认知,研究团队进一步提出两种电池性能优化策略:一是直接将AlF3粉末掺入正极,实现了高达25 A g−1的倍率性能;二是设计并合成了一种含有FSI−阴离子的聚离子液体(PIL)作为正极催化材料。PIL优异的成膜性促进了AlF3的均匀分布,从而调控了NaCl的生长形貌,防止电极钝化,最终使电池在30 A g−1的超高电流密度下稳定运行,其性能远超当前最先进的Na-Cl2及Li-Cl2电池。

图4. 通过正极直接负载催化剂提升倍率与循环性能。

综上所述,本工作阐明了含氟电解液添加剂在Na-Cl2电池中的独特作用机制,即并非在负极形成固态电解质中间相以保护负极,而是通过与电解液发生自发化学反应,在正极上原位生成AlF3催化剂,从而提升了NaCl/Cl2氧化还原反应动力学和可逆性。该机制为发展高功率密度、长寿命金属-氯气电池提供了关键的理论依据,并且提供了一种将负极保护性添加剂转变为正极催化剂的新思路,为发展高倍率、长循环转化型电池提供了理论和实验依据。

原文链接:https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf333

交大主页

交大主页